作者简介:三毛,原名陈懋平,现代女作家。代表作有《雨季不再来》《梦里花落知多少》《撒哈拉的故事》等。虽然看过三毛的照片,穿着长裙很优雅的样子,但每次一有人提起三毛,我的脑海里却总是跃出那幅图景――滚烫的沙漠中,一个帽子上插一把香菜,面颊被落日晒得发红,深一脚浅一脚走路去结婚的女人。这样的画面感,不是某个电影场景,而是在看《撒哈拉的故事》这本书的时候产生的。

书评该是着重评论书的吧,但这次我想说说写这本书的人――三毛。

我喜欢这个女人。无论是她奇怪的名字,奇特的态度,还是奇异的经历。这个女人有魔法,能把沙漠里的陋室变成阳春白雪的宫殿,能把恶劣艰苦的日子过成浪漫的诗篇。我敬佩这个女人,敢背着行囊孤身一人四处流浪,把沙漠见闻写成一本鲜活的书。我羡慕这个女人,有荷西这样一个懂她,爱她,尊重她的伴侣陪她从天涯走到海角。我欣赏这个女人:独立,乐观,聪慧,情绪化――她文字是怦怦跳动的,让我感受到生命的张力,仿佛与一个俏皮的女子亲切相谈。 不知道是不是所有看过这本书的人都会爱上了三毛,爱上了沙漠,但看完之后一定会更加热爱生活。

三毛说她第一次见着撒哈拉,像见到久违的故乡。那时她已在异国多年,也心存了各种风情。却独独被沙漠打动。沙子和三毛是一样的:本是世间最无依无着之物,安定流浪听凭风停风起。而沙漠收容他们,一并揽入它的怀抱。沙漠是诚实的,它不虚荣,不用你精致,不用你化妆,不用你给予,尽管艰苦,但令人心安。

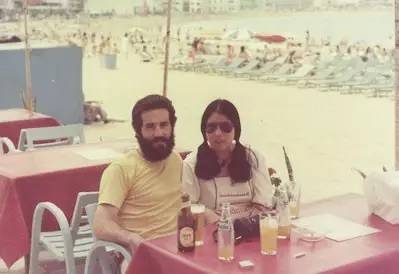

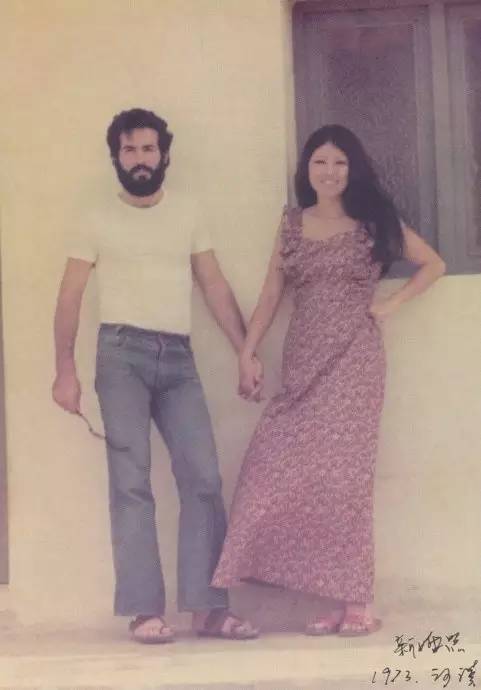

撒哈拉的故事里不仅有沙漠,骆驼,哑奴,还有荷西与三毛的生活趣事。他们的故事实在令人羡艳,两人有了彼此,便不再需要什么红颜蓝颜,因为自己的爱人便是知己。结婚礼物是骆驼头骨,大概只有荷西做得出来,也大概只有三毛会欢喜接受。两人之间的小打小闹更是可爱。三毛让荷西拿邻家的漂亮女孩当海市蜃楼,三毛丢下丈夫回到台湾时荷西又在信件捏造出一个卡洛叫三毛吃醋赶回。三毛骗荷西吃粉丝说这是“中国的雨”,荷西在缺水的沙漠里为三毛四处找鲜花。这样亲密,这样宠溺,像两棵树并肩站立,相偎相依。可万事总有缺憾。生命中过早遇到过太惊艳的人,共同仰望过太壮烈的风景,会令剩下漫长的余生都变得索然无味。所以我总不忍去看荷西离世后三毛的文章,那文字里有强装快乐的哀愁,有抹不掉的悲伤。“我只有一杯浓烈的爱酒,就这样被你泼掉了。”

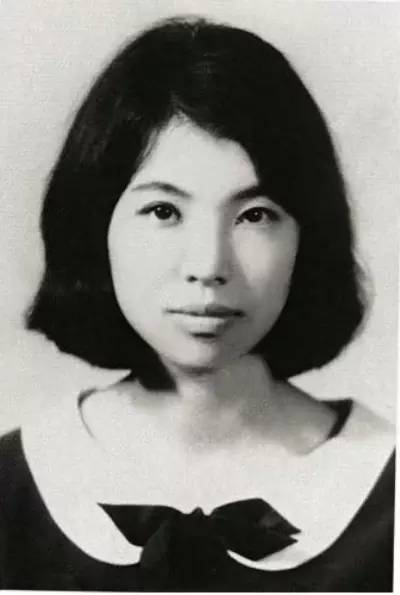

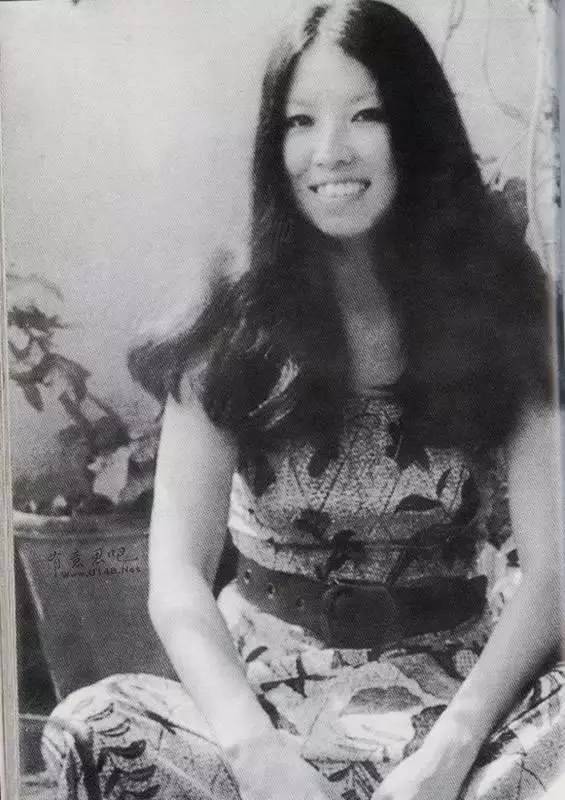

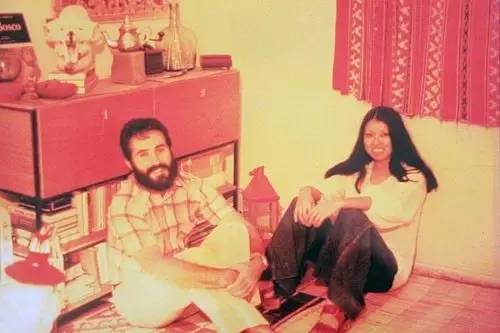

三毛

与荷西

三毛的生活,并不是刻意的多姿多彩,而是她愿意用心去感受生活。我相信这应该就是大多数人喜欢三毛的原因。世上很多人都觉得生活无趣,没意思,要寻求刺激。其实那样的人,即便给了他所谓的刺激,他很快又会觉得没意思,要去找新的刺激。去学学三毛吧,把平淡的日子过得有声有色。在她笔下,那些小事、细节都那么吸引人。《天梯》中的荒唐搞笑的驾照考题;《死果》里面恐怖致命的诅咒;《结婚记》里走路去结婚的经历;《娃娃新娘》中令人愤恨的沙漠当地民俗…… 有人说“三毛文学”美则美矣,好似与友人说话般亲切自然,但是生动有余,深度不足。但我认为,比起那些故作深刻的文章,三毛平淡中震撼心灵的文字何尝不是文坛一阵清新的风呢?读严肃文学并不与读三毛相碍,就像这个女人说的那样――生命的过程,无论是阳春白雪,青菜豆腐,我都得尝尝是什么滋味,才不枉来走这么一遭啊!

精彩句段:生命,在这样荒僻落后而贫苦的地方,一样欣欣向荣地滋长着,它,并不是挣扎着生存,对于沙漠的居民而言,他们在此地的生老病死都好似是如此自然的事。我看着那些上升的烟火,觉得他们安详的近乎优雅起来。

荷西回信给我:“我想的很清楚,要留住你在我身边,只有跟你结婚,要不然我的心永远不能减去这份痛楚的感觉。我们夏天结婚好吗?”信虽然很平实,但是我却看了快十遍,然后将信塞在长裤口袋里,到街上去散步了一个晚上,回来就决定了。

岁月在令人欲死的炎热下站了起来,缓慢而无奈的日子,除了使人懒散和疲倦之外,竟对什么都迷迷糊糊的不起劲,心里空空洞洞地熬着汗渍渍的日子。长久的沙漠生活,只使人学到一个好处,任何一点点现实生活上的享受,都附带地使心灵得到无限的满足和升华。换句话说,我们注重自己的胃胜于自己的脑筋。流去的种种,化为一群一群蝴蝶。 虽然早已明白了,世上的生命,大半朝生暮死, 而蝴蝶也是朝生暮死的东西,可是依然为着它的色彩目眩神迷。每想你一次,天上飘落一粒沙,从此形成了撒哈拉。